Tableaux parisiens

Philippe Dagen

Le sujet est universel et commun : la ville. Ecrire qu’il est indissociable de l’histoire de l’art moderne ne serait pas suffisant : il en est constitutif. Depuis le milieu du XIXe siècle, c’est-à-dire depuis le début de ce que l’on appelle modernité, des artistes qui vivent dans des cités qui ne cessent de s’agrandir et de changer de forme cherchent les moyens les plus justes de représenter ces transformations et inventent des manières qui s’accordent au plus près aux nouveaux motifs, aux nouveaux immeubles, aux nouveaux boulevards. On ne pourrait comprendre Manet, Caillebotte et Pissarro sans prendre la mesure de ce qu’ils virent : le surgissement à Paris de quartiers, d’architectures et de matériaux de construction dont leurs prédécesseurs n’avaient rien connu. Une idée visuelle qui n’a aujourd’hui plus rien de singulier – la vue plongeante depuis une baie ou un balcon- va ainsi de pair, à ses débuts, avec l’édification d’immeubles de plus en plus élevés le long de rues et de squares dessinés avec une volonté de régularité dont les habitants, quelques décennies avant les travaux d’Hausmann, ne savaient rien. De ces vues prises d’un trois ou quatrième étage aux vues plongeantes depuis la Tour Eiffel de Delaunay et de celles-ci aux abstractions orthogonales auxquelles Mondrian a donné des noms de places ou d’avenues – la Concorde, Trafalgar Square, Broadway- afin d’indiquer qu’elles relèvent de la carte, nulle solution de continuité, mais l’exigence permanente d’adapter le mode de représentation au lieu représenté. Manhattan ne saurait se peindre comme Picadilly Circus, la Postdamer Platz ou la place de l’Opéra, parce que ces quatre métropoles ne se ressemblent pas et qu’un regard, même bref, même distrait, suffit à vérifier qu’en chacun de ces paysages urbains s’inscrivent les signes d’une histoire plus ou moins ancienne, des ambitions plus ou moins mégalomanes, des symboliques plus ou moins politiques et des circonstances plus ou moins tragiques. Pas plus que l’on ne photographie, ni ne filme à Los Angeles comme à Rome ou à Lisbonne, on ne saurait y peindre semblablement.

Reste à appliquer le principe. Autant il est aisé de l’énoncer et de le justifier théoriquement, autant il place celui qui le fait sien devant des difficultés infinies. Celle-ci par exemple : un artiste, quels que soient ses instruments et ses supports, ait supposé définir ce que l’on nomme un style, un style reconnaissable, un style avec lequel il se confond, un style tel que le nom du signataire vienne immédiatement à l’esprit. Les histoires de l’art sont pleines de répertoires de styles rangés dans un ordre chronologique, depuis la préhistoire à nos jours. Dans les catalogues de vente et les rétrospectives muséales, on argumente volontiers en termes stylistiques. L’habitude est si bien prise, la certitude si peu remise en cause que, quand un artiste a changé au cours de sa vie sa manière de faire, il est d’usage de découper son œuvre en périodes, une par style. Il est difficile de faire admettre qu’un créateur puisse pratiquer, au même moment, différentes manières et, jusqu’à aujourd’hui, Picasso continue à déconcerter quand on s’avise qu’il pouvait peindre en 1921 dans une manière post-cubiste très allusive et dans une manière plus ou moins post-ingresque en même temps. La raison de cette diversité s’explique cependant aisément : la géométrie post-cubiste vaut pour les natures mortes et les architectures alors que la figuration sculpturale vaut pour les nus et les scènes « à l’antique ». Le mode graphique et pictural est déterminé par le sujet. Celui-ci, si l’on peut dire, exige d’être figuré par les moyens qui s’accordent le mieux à ses qualités spécifiques et aux sensations qu’il suscite.

Ainsi en arrive-t-on à Hervé Di Rosa, qui ne transige pas sur ce principe d’adéquation. Tout en reprenant de temps en temps ce qu’il appelle lui-même le « Di Rosa classique » – ses bonshommes échappés de la bande dessinée-, il continue une expérience que l’on serait enclin à croire unique dans l’art actuel, du moins du côté de la peinture : celle de son tour du monde. Qu’il voyage, qu’il déménage fréquemment, on ne s’en soucierait guère si ses déplacements n’allaient de pair avec le respect le plus scrupuleux de ce principe d’adéquation. Chacun de ses séjours dans un pays détermine une expérience stylistique autre. Non seulement les sujets changent selon l’histoire, la culture, le paysage et les mythologies du lieu où il séjourne ; mais encore, selon la loi d’adéquation stylistique que l’on vient de rappeler, son œuvre est à recommencer chaque fois, avec d’autres matériaux, d’autres références, d’autres procédés – et d’autres collaborations aussi puisqu’il pousse la cohérence jusqu’à travailler avec des artistes ou des artisans dépositaires, chaque fois, de savoirs et d’habitudes locales et donc diverses. Sans doute parce que Di Rosa est sobre de propos sur lui-même et qu’il n’est ni un adepte de l’autopromotion publicitaire, ni un spécialiste du discours justificatif lyrique, la singularité de son attitude demeure insuffisamment connue – et pas plus analysée. On aimerait cependant savoir quels autres artistes aujourd’hui se montrent aussi rigoureux dans la mise en œuvre de cette volonté de compréhension et de justesse, au point de courir le risque de n’être que peu reconnaissable d’une exposition à une autre. Il lui serait plus profitable assurément de faire et refaire « du Di Rosa » à l’instar de tant d’artistes qui, leur image de marque trouvée et diffusée, se trouvent fort bien de se répéter sereinement en introduisant, tout au plus, une petite variation de temps en temps.

Ainsi donc, il était logique que, revenant à Paris pour quelques années – un petit nombre en vérité-, il n’en vienne vite à expérimenter ce que serait, aujourd’hui, la manière la plus adéquate de représenter ce qu’il voyait quotidiennement, la partie de la métropole entre la gare du Nord et Barbès au sud, le périphérique au nord, soit le secteur oriental du XVIIe arrondissement, le XVIIIe et, éventuellement, quelques aspects des zones frontalières. Dans son séjour précédent, il vivait et travaillait à Miami et l’on peut convenir que la capitale de la Floride n’a que peu de points communs avec les arrondissements du nord parisien : la lumière, la structure de l’habitat, les architectures, l’échelle, rien ne se ressemble. Il était donc impératif de se jeter dans une nouvelle expérience, dont les résultats sont exposés aujourd’hui.

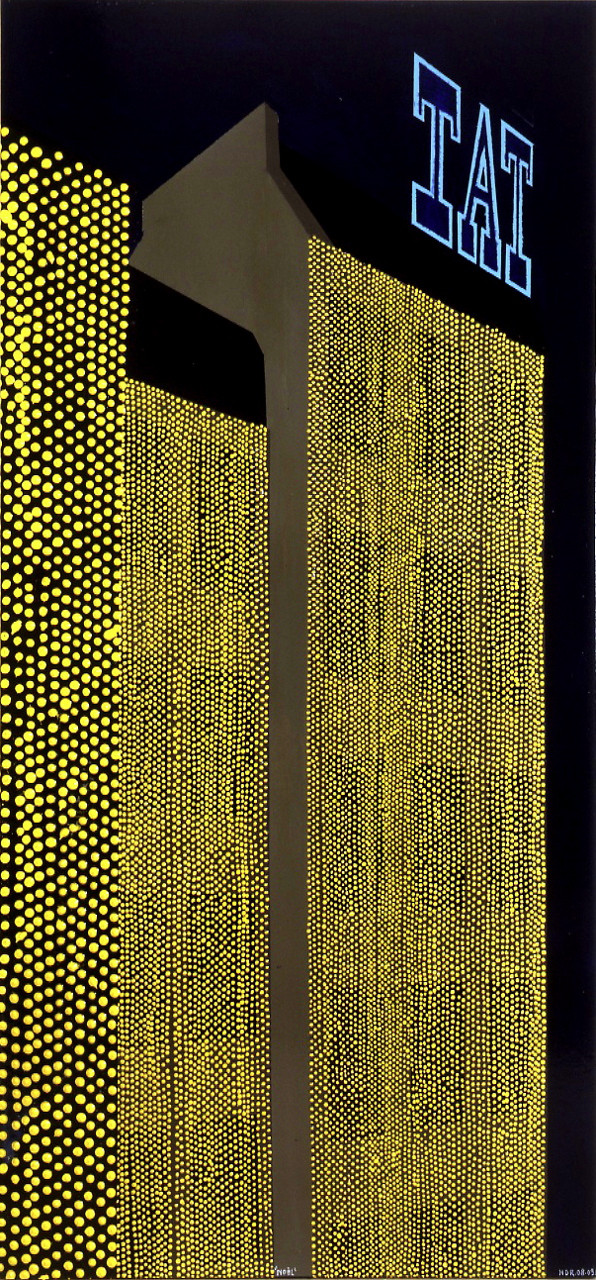

Ce sont, pour les définir sommairement, des vues rectangulaires découpées dans l’espace urbain et peintes d’une certaine et très particulière manière, sur laquelle on reviendra bientôt. Ces vues rectangulaires ont été prélevées au cours de marches dont les raisons pouvaient être très banales – rendre visite à un membre de sa famille, se rendre chez un imprimeur, aller prendre un train- ou directement liées au travail en cours – visiter, observer, jouer à être l’« homme des foules », le flâneur à l’œil rapide dont Baudelaire fait son héros moderne. Selon les cas, le croquis ou la photographie ont servi à noter qu’à tel numéro de la rue des Panoyaux il y avait un motif intéressant. Dans les premiers temps de ses déambulations, Di Rosa s’était donné pour dessein de faire l’inventaire des commerces dont le nom contient Miami, allusion autobiographique évidemment. Il a vite renoncé à ce projet, dont il ne demeure qu’une trace, le Miami Couscous, curieux nom pour un restaurant, quand on y songe. Au long de ses explorations, qui ne sont pas sans ressemblance avec la « dérive » en milieu urbain des premiers temps du situationnisme, il a découvert des points de vue, certains tout en hauteur, d’autres horizontaux – caractéristiques qui déterminent le format de la toile. Il s’est arrêté devant un garage désaffecté, des immeubles en travaux, une librairie, des véhicules abandonnés ou incendiés. D’une fenêtre, le regard tombait sur des terrains de tennis. D’un point précis, une perspective s’ouvrait sur des façades de vitre et de métal ; ou sur l’appareil de briques ou de pierre meulière d’un mur datant des années 1910 ou 1930. Souvent, la perspective réunissait des édifices d’âges et d’apparences disparates, signe de l’évolution du paysage urbain et de son hétérogénéité. Inutile de poursuivre l’inventaire : il suffit d’observer que Di Rosa a adopté immédiatement l’attitude d’un analyste de la ville qui interprète chaque détail, s’arrête sur les juxtapositions les plus contradictoires ou note la concentration de telle activité dans tel secteur – les robes de mariées boulevard Magenta, les sex shops à Barbès. L’ensemble de ses toiles, considéré comme tel, esquisse une géographie et une sociologie du nord parisien au début du vingt et unième siècle et leur adjoint de brèves notations historiques – les voitures incendiées ou la mode des survêtements à capuches qu’affectionnent les jeunes de certaines banlieues. Jusqu’au bois aggloméré et vernis des meubles à fabriquer soi-même vendus en supermarché qui se reconnaît sans peine, tant est précise l’observation.

Précise comme celle d’un photographe ? Impossible de ne pas y penser. L’un des prédécesseurs les plus anciens de Di Rosa est Eugène Atget, sans les clichés duquel la connaissance du Paris du début du vingtième siècle serait incomplète. Atget et Di Rosa ont en commun l’attention à la ville, l’acuité qui leur permet de retenir dans leur cadre des éléments tous significatifs et encore la préférence pour les vues de ville sans guère de figures humaines – ou alors à petite échelle, absorbés dans le panorama. Trop de passants, trop d’attitudes distrairaient l’œil – et d’abord le leur- de ce qu’ils tiennent pour essentiel et bien assez signifiant, la ville en elle-même. C’est là plus qu’un point de détail. Des centaines de photos sont prises chaque jour dans les villes, par des photographes professionnels ou amateurs. Elles suggèrent des évènements – photos de reportage-, elles gardent la trace de gens – portraits, clichés de paparazzi-, elles archivent des monuments ou des couchers de soleil – clichés touristiques, cartes postales. Ce qu’elles apprennent peut être captivant – une manifestation, une tragédie- ou juste distrayant –une star au café, un chat sur un rebord de fenêtre- et elles se révèlent assez souvent sans intérêt. Mais, quoiqu’il en soit, elles relèvent du récit, de l’anecdote, de la surprise ou du pittoresque et ne prennent pas le temps de regarder au-delà : au-delà, ce sont les façades, les affiches, les rues, les tas de débris qui attendent d’être pris en considération comme ils le méritent, c’est-à-dire comme les données d’une histoire bien plus longue, moins spectaculaire sans doute, mais générale et, par là même, autrement plus importante. Le photographe, quand il accède à cette perception analytique de l’architecture, se nomme Atget, Evans, Ruscha, Depardon. Ils sont donc rares. Les autres s’abandonnent, à leur insu, à une facilité ou une autre. Les stéréotypes abondent, les effets superficiels aussi.

On n’en accusera pas la photographie, pour une raison simple : du moins jusqu’à l’invention du numérique, le photographe est demeuré étroitement dépendant de son appareil, de la réalité telle qu’elle se présente et même des formats des papiers sur lesquels tirer. Avec le numérique, désormais, il peut éliminer, ajouter, corriger, truquer tout à son aise. Et imprimer ensuite dans des dimensions égales à celles des plus grandes toiles, comme ont pu le faire Wall, Gursky ou Delahaye. Jusqu’à présent, grisé par ces possibilités, il n’a guère songé à en tirer partie pour analyser le paysage urbain. Mais, de toute façon, le peintre dispose de moyens plus puissants : recadrer, pour lui, c’est composer et, de même, éliminer ou épurer. Le format est à la discrétion du peintre qui peut se faire construire des toiles comme il le désire et s’affranchir des formats standardisés des fournisseurs en gros : Di Rosa ne s’en prive pas, qui, pour cette série, a passé commande de toiles aux dimensions inhabituelles, rectangles très étirés par exemple, et d’une épaisseur anormale – on en reparlera.

Ces rectangles et quelques carrés sont divisés par la géométrie orthogonale des verticales et horizontales, d’autant plus sensibles que la vue est plus frontale, la perspective plus courte, les murs plus proches. Dans leur quasi-totalité, ses toiles sont structurées par des perpendiculaires et des parallèles d’une régularité impeccable. L’angle droit règne sans partage. Les façades les plus récentes se divisent en bandes et colonnes, sur le mode de la grille, à cases carrées ou perpendiculaires. Les plus anciennes présentent les irrégularités légères des pierres noyées dans la maçonnerie, mais les corniches, les embrasures des portes et des fenêtres, les bords des trottoirs, les cadres des vitrines sont, naturellement, parfaitement rectilignes. Les avenues sont aussi droites et le ciel découpé par les angles et les obliques des terrasses et des toits. La géométrie des architectures modernes et contemporaines, qui sont presque seules présentes dans les arrondissements où Di Rosa a travaillé, s’inscrit directement sur la toile, où l’ordonnancement systématique, les symétries, la multiplication des parallèles, la régularité des surfaces colorées correspond terme à terme au motif.

La toile naît ainsi selon les mêmes règles que les immeubles. La peinture est architecture projetée sur une surface plane : la géométrie les gouverne également et de façon aussi autoritaire. Il est ainsi logique que plusieurs toiles ne se distinguent qu’à peine d’une composition abstraite en grille : l’abstraction géométrique obéit aux mêmes règles formelles, que Mondrian a exposées dans leur pure nudité – et il est donc tout aussi logique qu’il ait suggéré des allusions à l’architecture et à l’urbanisme new yorkais dans ses ultimes tableaux, puisqu’un plan de Manhattan est, lui aussi, une grille orthogonale. Et de même les dessins et constructions de Sol LeWitt, que Di Rosa évoque avec admiration. (Au risque de surprendre, on serait enclin à considérer que le dernier Mondrian, Sol LeWitt, Dan Flavin et Carl André sont tous quatre, selon des modes et avec des discours différents, des paysagistes de la métropole du vingtième siècle et que leurs œuvres doivent être considérées dans leurs relations avec cette modernité, et non en dehors d’elle, séparées, indifférentes. Ce qui reviendrait à dire que l’abstraction qui semble au premier regard la plus détachée de la réalité du monde contemporain est celle qui en exalte les idéaux et les méthodes de la manière la plus manifeste : s’ils ne représentent pas la ville au sens d’une représentation figurée, ils mettent en œuvre, par la peinture ou la sculpture, les principaux fondamentaux eux-mêmes de la construction moderne – homogénéité structurelle que Gropius, Schlemmer ou Klee avaient comprise dès le temps du Bauhaus.)

Donc, puisqu’elle est observation et étude de zones urbaines récemment réaménagées – cités, collèges, barres, grands ensembles- par l’architecture orthogonale devenue habituelle à peu prés partout sur la planète et jusque dans le XVIII° arrondissement, la peinture de Di Rosa ne peut qu’être d’angles droits et de parallèles, conformément à la loi d’adéquation de la représentation artistique à son objet qui a été rappelée plus haut. Cela suppose, dans le passage des couleurs, une méthode spécifique. Après avoir d’abord essayé d’obtenir les lignes irréprochables qu’il voulait en travaillant « à main levée », en posant la couleur le long d’une règle par exemple, Di Rosa s’est convaincu de l’insuffisance de cette solution. Il a donc peint à l’aide de rubans adhésifs posés au millimètre près, collés, ôtés, recollés autant que fois que nécessaire, des dizaines de fois par conséquent. S’est-il souvenu que Mondrian, à la fin de sa vie, employait des rubans adhésifs rouges ou jaunes afin de déterminer se composition ? Quoiqu’il en soit de cette référence, le travail du peintre s’est transformé en un processus méthodique et répétitif, sans la moindre place pour l’improvisation ou l’accident chromatique. A quoi ressemble ce processus méthodique et répétitif, si ce n’est à celui de la construction de ces immeubles, nécessairement fondée sur des méthodes industrielles et sur la répétition de modules et d’éléments préfabriqués et aux dimensions standardisées – poutres de béton armé, cadres en aluminium, métaux et verres découpés exactement ? Si la géométrie est également à l’œuvre dans ces architectures et ces toiles, la régularité et la minutie dans l’exécution sont, de même, également requises dans la construction des premières et l’exécution des secondes. L’adéquation du mode et du sujet se trouve ainsi à son plus haut point. Devant ses toiles, Di Rosa admet, non sans en rire, qu’il est susceptible d’aller jusqu’à vérifier que le nombre des fenêtres par étage d’un immeuble. Et fait remarquer, plus sérieusement, que ses tableaux sont, cette fois, « usinés », comme on le dirait de la carrosserie d’une automobile. Lui, l’un des inventeurs de la Figuration libre, s’est interdit toute liberté, tout geste un peu « lâché » de la brosse, toute approximation – à moins que le motif ne le tolère : par nature, les dépôts de fumée sur un mur et les plis d’un film plastique en plein vent ne peuvent être réguliers. Dans ce cas, mais dans ce cas seulement, la peinture s’émancipe des règles strictes qui la gouvernent.

Encore n’est-ce pas tout. Ces couleurs si précisément posées par couches successives entre des caches ont été recouvertes d’un vernis qui, à l’œil, suscite une sensation étrange, à mi chemin entre la vitrification et la plastification. On ne saurait imaginer texture plus éloignée du matiérisme ou de l’expressionnisme. Or où trouve-t-on de telles surfaces lisses, tendues, réfléchissantes ? Partout en vérité : dans les rayons dans les supermarchés, chez les marchands d’électroménager et d’informatique… Les articles, produits en série par des technologies parfaites, présentent sous leurs emballages et films leurs surfaces lisses de métal, de verre ou de plastique. Di Rosa est aventuré jusque là. Les amateurs de peinture à caresser et de touches marquées seront déconcertés. Ils le seront d’autant plus qu’à juste titre Di Rosa désigne ses tableaux comme des « objets » : il a souhaité que les montants des châssis soient bien plus larges que d’ordinaire et a peint les côtés de la toile. Les lignes se prolongent et franchissent l’angle droit du bord. Les motifs se répètent. Les couleurs sont les mêmes. Etrange sensation : l’œuvre n’est plus un rectangle plat, mais un parallélépipède rectangle, plus long et large qu’épais sans doute, mais doué de trois dimensions et non plus de deux. L’espace se matérialise ainsi dans une structure deux fois géométrique. La géométrie de l’objet à trois dimensions qui avance du mur va de pair avec la géométrie des perspectives et des grilles figurées sur la toile.

Di Rosa est allé au terme de sa logique. Les qualités physiques caractéristiques de la vie et de la métropole contemporaine sont, non point suggérées mais mises en œuvre, littéralement : transférées intactes du champ de la réalité observée au champ de la création artistique. En ce sens, ces peintures sont des ready made d’aujourd’hui – les plus inattendus et les plus présents que l’on ait vus depuis longtemps.

Texte publié dans le catalogue de l’exposition «Autour du monde 17e étape Paris Nord» à la galerie Louis Carré & Cie en novembre 2009